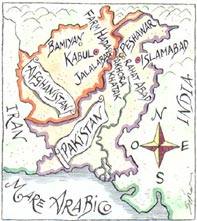

| Dear Visitors, these next pages are a heartful tribute to Maria Grazia Cutuli, sweetest friend, valued travelmate and skillful writer for Corriere della Sera, major italian newspaper, who was ambushed and killed by unknown assailants on November 19 2001, while traveling from Jalalabad to Kabul (Afghanistan) together with colleagues Julio Fuentes (spanish newspaper El Mundo), Harry Burton and Hazizullah Haidari (cameraman and photographer, Reuters). |

||

|

||

|

|

|

I'm trying to make available ALL THE STORIES written by Maria Grazia Cutuli.

Big kudos to publishers Corriere della Sera-RCS and Arnoldo Mondadori Editore, for allowing me to post here all the stories they hold copyrights for. |